الصراع على الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط

تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة محورية تجمع بين ثروات طبيعية هائلة وصراعات جيوسياسية معقدة، جعلتها في قلب الأطماع العالمية. الجغرافيا السياسية والموارد، أصبحت أدوات قوة ونفوذ، ممّا أفرز تحديات غير مسبوقة للاقتصاد الإقليمي والعالمي. في ظل هذه التوترات، تتبدل التحالفات وتتشكل خرائط جديدة للقوى، بينما تلعب الطاقة دورًا مركزيًّا في إشعال النزاعات أو تهدئتها، وسط عالم يواجه تغيرات سريعة في موازين القوى.

ممر الهند والشرق الأوسط

يعد مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى ربط عدد من الدول الرئيسية عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. يسعى هذا المشروع إلى تعزيز التجارة العالمية، وتيسير تدفق الطاقة، وتحقيق ربط رقمي عبر بنية تحتية متعددة تشمل السكك الحديدية، والموانئ، والأنابيب، والكابلات الرقمية. كان من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تحولًا في اللوجستيات العالمية من خلال توفير وسائل نقل أسرع، خصوصًا للبضائع القابلة للتلف، وتقديم بدائل لطرق التجارة الحالية مثل قناة السويس.

وسوف يكمل هذا شبكات النقل البحري والبري القائمة، التي من شأنها أن تعزز حركة التجارة والخدمات “للعبور من وإلى وبين الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا.

تحقق بعض الدول المشاركة في المشروع فوائد كبيرة. على سبيل المثال، تستفيد الدول الواقعة في المنطقة مثل الهند ودول الخليج وأوروبا من تعزيز موقعها على خريطة التجارة العالمية. وتتمكن الهند من توسيع نفوذها التجاري وزيادة أسواقها الجديدة، بينما ستتمكن دول الخليج من تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمركز رئيسي للطاقة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة. أما الدول الأوروبية، فتحصل على فرص لتوسيع تجارتها عبر طرق أقصر وأكثر سرعة وتنوعًا للطاقة.

لكن في المقابل، هناك دول أخرى قد تجد نفسها خارج دائرة الاستفادة. على سبيل المثال، تعتبر الصين هذا المشروع تهديدًا لمبادرتها الخاصة، “مبادرة الحزام والطريق”، التي تهدف إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. كما أنّ إيران، التي استُبعدت من المشروع، تواجه تحديات إضافية في تعزيز مكانتها الاقتصادية؛ بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية. من جهة أخرى، ترى تركيا أنّ الممر الاقتصادي الحالي يمر عبر طرق قد تستثنيها، ممّا دفعها إلى المعارضة الشديدة للمشروع، حيث ترى أنّ دورها الجغرافي يجب أن يُحترم في أي مشروع تجاري إقليمي. أما باكستان، فقد تكون عرضة لتأثيرات سلبية؛ بسبب استبعادها من هذا المشروع، في ظل العلاقات المتوترة مع الهند.

على الرغم من الفرص الكبيرة التي يوفرها المشروع، يواجه الممر الاقتصادي تحديات سياسية، اقتصادية وأمنية قد تؤثر على تنفيذه. فالتنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين، قد يؤدي إلى تعقيد التعاون بين الدول المشاركة، بينما تتطلب البنية التحتية الضخمة التي يتطلبها المشروع استثمارات كبيرة، قد تكون صعبة في ظل التقلبات الاقتصادية. علاوةٌ على ذلك، تمر بعض المناطق التي يمر بها الممر عبر مناطق نزاع في الشرق الأوسط، ممّا قد يعرض المشروع لمخاطر أمنية في حال تصاعد الأزمات الإقليمية.

مع ذلك، فإنّ النجاح في تنفيذ المشروع، يعتمد على قدرة الدول المشاركة للتغلب على هذه التحديات. فالمشروع يمثل فرصة للدول المشاركة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، خاصةً في ما يتعلق بالطاقة واللوجستيات، كما يمكن أن يساهم في تقوية وضعها على الساحة الاقتصادية العالمية، في حين ستظل الدول غير المشاركة مثل الصين وإيران وتركيا في مواجهة صعوبات جيوسياسية، قد تؤثر على مصالحها المستقبلية.

يمثل ممر الهند خطوة مهمة نحو دمج “إسرائيل” بشكل استراتيجي في البنية الاقتصادية، التجارية، والأمنية للشرق الأوسط. كما يعكس إصرار ولي العهد السعودي على تعزيز القيادة الإقليمية للمملكة، في إطار خططها لتطوير وتنويع الاقتصاد. من ناحية أخرى، يساهم المشروع في تعزيز الأهداف الاستراتيجية للإمارات، التي تسعى لدمج مصالحها التجارية والاقتصادية مع قوى إقليمية ودولية لتحقيق تأثير أكبر.

أما العراق، فيسعى من خلال “طريق التنمية” إلى تعزيز مكانته الجيوسياسية على خريطة التجارة العالمية، واستعادة بعض من تأثيره الإقليمي، ممّا يمكنه من مواجهة الضغوط الإيرانية.

من جهتها تخشى تركيا من هذا المشروع؛ لأنّه قد يُهمّش دورها الإقليمي ويساهم في تشكيل جديد للمنطقة دون حضورها بقوة. دفعها هذا القلق لمحاولة عرقلته وطرح بدائل مثل “طريق التنمية” و”ممر زنغزور الذي يربطها بآسيا الوسطى والصين، حيث تسعى لتوسيع شبكة النقل الخاصة بها، لمنافسة الطرق الأخرى المقترحة.

على الرغم من الإمكانيات الواعدة التي يحملها مشروع ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا، إلّا أنّ تنفيذه يواجه عقبات عديدة، فالحرب بين غزة وإسرائيل تلقي بظلالها على هذا المشروع، حيث تعكس هشاشة الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وتأثير الصراعات المستمرة على استقرار المنطقة. كما أنّ إدماج إسرائيل في المشروع يثير جدلًا واسعًا، خاصة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ممّا يعقد تحقيق توافق إقليمي.

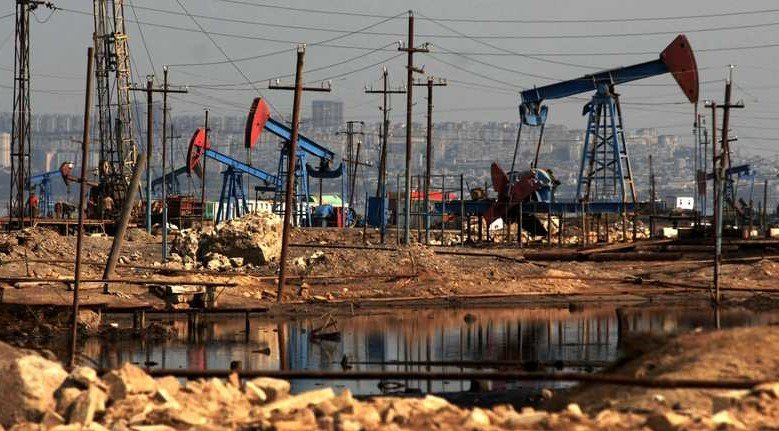

الصراع على النفط بين إيران ودول الخليج

الصراع بين إيران ودول الخليج حول النفط يُعد أحد أبرز القضايا الجيوسياسية، التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط والعالم. يعتمد هذا الصراع على مجموعة من العوامل الاقتصادية، السياسية، والأمنية التي جعلت من النفط ليس فقط مصدرًا للثروة، بل أيضًا أداة للصراع والتنافس الإقليمي والدولي. تعتبر دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات والكويت، من أكبر مصدري النفط في العالم، فيما تمتلك إيران احتياطات هائلة، ولكنّها تعاني من عقوبات دولية مشدّدة تحدّ من قدرتها على استغلال هذه الموارد بشكل كامل.

النفط يمثل مصدر الدخل الرئيسي لدول الخليج، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات النفط الخام، ممّا يجعل استقرار تدفق هذه الصادرات، أمرًا حيويًا لاستقرار المنطقة. من جهة أخرى، تسعى إيران إلى الحفاظ على دورها كلاعب رئيسي في سوق النفط العالمي، رغم العقوبات المفروضة عليها. هذا التنافس أدّى إلى بروز مواجهات مباشرة وغير مباشرة، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الخلافات السياسية والأيديولوجية.

أحد أهم العوامل المؤثرة في هذا الصراع هو موقع المنطقة الجغرافي، حيث يُعتبر مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتجارة النفط العالمية. يمر عبر المضيق حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، ممّا يجعله نقطة حساسة، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة، في حال تعطلت حركة الملاحة فيه. إيران هدّدت مرارًا بإغلاق المضيق، ردًا على العقوبات أو أي تهديدات عسكرية، فيما تسعى دول الخليج بالتعاون مع القوى الدولية، لضمان بقاء المضيق مفتوحًا لتأمين تدفق الإمدادات.

التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة، تسببت في تعرض منشآت النفط في دول الخليج لهجمات عدّة، أبرزها الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية عام 2019، الذي أدّى إلى اضطراب في الإنتاج وأسعار النفط العالمية. إيران نفت تورطها المباشر في الهجوم، ولكن أصابع الاتهام وجهت إليها أو إلى جماعات تدعمها. هذه الأحداث أبرزت هشاشة البنية التحتية النفطية في المنطقة، وأهمية تعزيز التدابير الأمنية لحمايتها.

من ناحية أخرى، تشكل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عاملًا رئيسيًّا في الصراع. هذه العقوبات أدّت إلى تراجع كبير في صادرات النفط الإيرانية، ممّا دفعها إلى البحث عن أساليب بديلة لتصدير النفط، مثل التحايل على العقوبات باستخدام ناقلات غير مرخّصة أو بيع النفط بطرق غير رسمية. في المقابل، استفادت دول الخليج من تراجع الدور الإيراني لزيادة حصتها في السوق العالمي، وهو ما زاد من حدّة التوترات بين الجانبين.

الصراع لا يقتصر على الدول المنتجة للنفط في المنطقة فقط، بل يمتد ليشمل القوى الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط. الصين، على سبيل المثال، هي أكبر مستورد للنفط الخليجي، حيث يمثل نفط الخليج أكثر من نصف وارداتها. كذلك، تعتمد اليابان وكوريا الجنوبية على نفط المنطقة بشكل أساسي. أي تصعيد في الصراع، قد يؤدي إلى اضطراب في الإمدادات، ممّا سيدفع هذه الدول للتدخل دبلوماسيًّا أو حتى عسكريًّا، لضمان استمرار تدفق النفط.

إلى جانب التوترات الاقتصادية، هناك بُعد أيديولوجي للصراع، حيث تسعى إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة من خلال دعم جماعات مسلّحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهو ما تعتبره دول الخليج تهديدًا لأمنها واستقرارها. هذه السياسات الإيرانية، دفعت دول الخليج إلى التحالف مع القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة، التي تمتلك مصالح استراتيجية في المنطقة، بما في ذلك تأمين إمدادات النفط.

في ظل هذه التعقيدات، تتباين السيناريوهات المستقبلية. قد يشهد الصراع تصعيدًا إذا استمرت الهجمات على المنشآت النفطية، أو حدثت مواجهات عسكرية مباشرة. إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى أزمة عالمية في أسواق الطاقة، حيث ستتأثر الدول المستوردة بشكل كبير. في المقابل، قد يؤدي الحوار الدبلوماسي والوساطات الدولية إلى تخفيف التوترات، وفتح قنوات تعاون لحل القضايا العالقة.

الصراع بين إيران ودول الخليج حول النفط، يظل قضية معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية والسياسية. استقرار المنطقة يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى حلول مستدامة، تضمن تدفق النفط واستقرار الأسواق العالمية، في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة.

وفي حديث لمركز إنشاء للمعلومات مع الدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد والطاقة، أوضحت أنّ:” مآلات المشهد العالمي تجعلنا دومًا نذهب إلى السؤال الحائر على من نلقي اللوم على السياسة أم الاقتصاد، أو من يسبق الآخر فيهما ومن يخدم الآخر. أسئلة عديدة ومتكرّرة تقول أنّ هناك تداعيات كثيرة لهذا المشهد العالمي المتأجج، فكيف يصلح الاقتصاد ما تفسده السياسة والصراعات الجيوسياسية، وتأثيرها والتهديدات والتصريحات هنا وهناك خصوصًا في منطقة الشرق الأوسطّ، فمن المتعارف عليه أنّ لا إدارة ناجحة للاقتصاد بدون تمرّس في السياسة، وهما وجهان في النهاية لعملة واحدة، وتأتي من هذا المنطلق، الجغرافيا السياسية لتلعب دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، كورقة لها رونقها في خندق المطامع العالمية، وهنا تتداخل قواعد اللعبة تتبدل وتتغير المعادلة في تشكيل عالم جديد، تشكل فيه موارد الطاقة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفعل الجغرافيا السياسية، أحد العوامل الدافعة لتشكيل متحور جديد من الحروب، ألا وهي حروب الطاقة التي أصبحت ليست سلعة تجارية وإنّما أداة من أدوات القوة والنفوذ الدولية، وسببا مباشرًا للصراعات الجيوسياسية، كأحد العوامل المؤثرة في الاستقرار، فمن يملك الطاقة يمتلك عناصر القوة الضاربة، ومن هنا سعى اللاعبين الأساسيين على الخريطة العالمية، إعادة تشكيل ورسم الخرائط السياسية الدولية، وتغيير معالم سوق الطاقة التقليدية من النفط والغاز، وأصبحت ملامح السياسة والاقتصاد والتوازنات الدولية تغيّر قواعدها، وتصبح الطاقة هي ميدان الصراع والتنافس الجيوسياسي واتساع مسارح النزاعات، خاصة في مناطق يقبع فيها الخوف والأزمات، واحداث جلبة بفعل التوترات الجيوسياسية حول المضايق في حالة من العبث والفوضى السياسية. وهنا قد تكون الجغرافيا هبة ولعنة في نفس الوقت، وهناك إشكاليات لهذا الوضع العالمي، والسؤال الهام هنا، هل هذا هو انتقام الجغرافيا في ظل خرائط تتبدل، وتحالفات تتشكل طمعًا في موارد الشرق الأوسط، ممّا أدّى إلى عسكرة هذا الملف لصالح اللاعبين الجدد دون إحداث نوع من المواءمات، ولعل هذا ما أعطى وجهة نظرنا أهمية، لما تحدثه الجغرافيا السياسية وارتباطها بالموارد الطبيعية، ممّا جعل المحللين يضعون نماذج لتفسير قضايا خارج نطاق الجغرافيا، كالقضايا الاقتصادية والتوازنات العسكرية، لنعطي أهمية للدوافع والمحركات والصراعات الجارية اليوم على خطوط طول وعرض خريطة الشرق الأوسط، وبالتالي تعطي لنا مفاتيح وأدوات لما سيحدث عالميًّا ومستقبليًّا، ولا ننسى هنا مصادر الطاقة المتجددة، والسلاح النووي أيضًا، وامتلاك بعض دول الشرق الأوسط رؤوس نووية”.

وأضافت: “وقد شكلت الحرب الروسية الأوكرانية الهجينة، منعطفًا معضليًّا بشأن إعادة النظر في ملف الطاقة، بالعموم كأحد المحددات الرئيسية للصراع الجيوسياسي العالمي، ولفتت النظر إلى إعادة هيكلة النظام العالمي خصوصًا مناطق منابع الموارد في الشرق الأوسط.

وعلى خلفية حالة الهشاشة واليتم السياسي والتشرزم الجغرافي، تهافت الجميع على أن تلعب المؤسسات الدولية، دورها الحقيقي في ضبط إيقاع زوايا العالم، من خلال الحيادية والموضوعية والحوكمة واستراتيجية دبلوماسية، من خلال بنك السلام العالمي، ومراقبة تعزيز الحماية من الصراعات، لحماية مناطق النزاعات خصوصًا الشرق الأوسط بموارده، ولكنّها لم تستطع منع حروب أو تهدئة الأوضاع الأمنية في مناطق مسارح النزاعات، في ظل غياب الإرادة السياسية، بوجود الفيتو وفشل برنامج نزع السلاح، ووجود أجندات لصالح اللاعبين، الذين يحاولون تغيير خريطة العالم قسرًا، بالفرار إلى الأمام بعمليات الإكراه الاقتصادي، وبالتالي فشلت الأمم المتحدة في مسألة الأمن الجماعي، حتى قوات حفظ السلام الخاصة بها، أصبح شكلها واهيًّا.

وإذا كنا نرى أنّ الأمم المتحدة لابدّ أن تقوم بدورها، فعليها أن ترسم خريطة جديدة للعالم، وتعيد النظر في قضية توزيع الأدوار ومراكز القوى والثروات، حتى يكون هناك صعود جماعي للدول النامية، بدلًا من حالة الفراغ السياسي التي يعيشها العالم؛ بسبب التوترات السياسية والأطماع. فقد وقعت منطقة الشرق الأوسط في مصيدة أخطاء الكبار واطماعهم”.

صراع الموارد بين إسرائيل وفلسطين

المياه تمثل محورًا رئيسيًّا للصراع بين إسرائيل وفلسطين، حيث تتحكم إسرائيل منذ عام 1967 في الموارد المائية الأساسية، ممّا أدّى إلى تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين. تشمل الموارد المائية المتنازع عليها، الأحواض الجوفية الثلاثة في الضفة الغربية (الشرقي، الغربي والشمالي الشرقي)، والتي تستغل إسرائيل أكثر من 80% من مياهها، تاركة الفلسطينيين مع حصص محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع الفلسطينيون من الوصول إلى نهر الأردن، وهو مصدر رئيسي تاريخي، حيث تسيطر إسرائيل بشكل كامل على تدفق المياه وتخصيصها.

في قطاع غزة، تزداد أزمة المياه تعقيدًا؛ بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد منذ سنوات، والذي أدّى إلى تدمير البنية التحتية المائية، ومنع تطوير محطات تحلية المياه. تشير التقارير إلى أنّ أكثر من 96% من مياه غزة غير صالحة للشرب، ممّا يعرض أكثر من مليوني شخص لخطر صحي مباشر. تفاقمت الأزمة مع تدمير البنية التحتية خلال الصراعات المتكررة، آخرها الهجمات التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث تعرض قطاع غزة لقصف شديد، أدّى إلى تدمير شبكات المياه وتلويث مصادرها.

الأحداث الأخيرة في أكتوبر 2024، والتي اندلعت إثر هجمات غير مسبوقة من حركة حماس على إسرائيل، أدّت إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. إسرائيل ردت بحصار مشدّد، حيث قطعت إمدادات الوقود الكهرباء والمياه عن القطاع. هذه الخطوات حرمت السكان من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وأدّت إلى أزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة. المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، وصفت الوضع في غزة بأنّه “كارثي”، وطالبت بضرورة توفير المياه والإمدادات الإنسانية للسكان المحاصرين.

هذا الصراع المائي لا يتعلق فقط بالموارد، بل يُستخدم كأداة للضغط السياسي والسيطرة. تُعتبر سياسات إسرائيل المائية انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن حق السكان في السيطرة على مواردهم الطبيعية. ومع استمرار التصعيد السياسي والعسكري، تظل المياه رمزًا للأزمة

الأوسع، حيث تتشابك مع قضايا الاحتلال والحصار.

أزمة المياه في سوريا: تحديات متفاقمة وانتهاكات مستمرة

تسببت الحرب المستمرة في سوريا، منذ أكثر من 12 عامًا، في تدمير شامل للبنية التحتية وتدهور الخدمات الاجتماعية، ممّا خلّف احتياجات إنسانية هائلة. أفرز النزاع المستمر انقسامات جغرافية بين مناطق نفوذ مختلفة، حيث تباينت سيطرة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وبرزت أزمة المياه كواحدة من أبرز التحديات التي تواجه السوريين اليوم.

الموارد المائية تحت وطأة النزاع

تتّسم أزمة المياه في سوريا بتعقيد كبير؛ إذ تخضع مصادر المياه لإدارة الأطراف المسيطرة، ما يجعلها أداة صراع، أكثر من كونها مصدرًا للخدمات العامة. واتّهمت كل من الحكومة السورية السابقة، الحكومة التركية، والمجموعات التابعة لهما، بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه، ما أدّى إلى تفاقم معاناة السكان المحليين.

شمال شرق سوريا: أزمة حادّة وانعكاسات إنسانية

تُعد أزمة المياه في شمال شرق سوريا، سببًا رئيسيًّا لانعدام الأمن الغذائي، وتدهور سبل العيش، والهجرة القسرية. كما أنّ شح المياه وسوء نوعيتها، وتردي خدمات الصرف الصحي، يؤثران سلبًا على صحة السكان، خاصة في المخيمات العشوائية التي تنتشر فيها الأمراض.

منذ عام 2019، سجلت الأمم المتحدة أدنى مستويات تدفق مياه نهر الفرات، حيث بلغت 200 متر مكعب في الثانية، أي أقل بكثير من الحصة المقررة، وفق اتفاقية 1987 بين تركيا وسوريا، والتي تقضي بتدفق 500 متر مكعب في الثانية. هذا التخفيض المتعمد، أثر بشكل مباشر على أكثر من خمسة ملايين شخص، يعتمدون على النهر كمصدر رئيسي للمياه.

تعد محطة مياه علوك، الواقعة في ريف رأس العين/سري كانيه، المصدر الوحيد لمياه الشرب لنحو 800 ألف شخص، بما في ذلك سكان الحسكة وتل تمر، بالإضافة إلى النازحين في مخيمات الهول، العريشة، وواشو كاني. ورغم أهميتها، تتعرض المحطة للانقطاع المتكرر؛ بسبب سيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا، التي تمنع إيصال المياه بشكل متعمد وتمييزي، ما يفاقم معاناة السكان المحليين.

السدود التركية وتأثيرها على المياه والزراعة

منذ عام 2021، قامت فصائل مدعومة من تركيا، ببناء ثلاثة سدود ترابية على نهر الخابور، ما أدّى إلى توقف تدفق المياه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، متسببة بخسائر جسيمة في القطاع الزراعي، خاصة خلال موجات الجفاف. ومع ارتفاع أسعار الوقود، عجز العديد من المزارعين عن تشغيل مضخات الري، ممّا أدّى إلى ترك مساحات شاسعة من الأراضي بورًا.

الأزمة المائية تلقي بظلالها الثقيلة، على نحو 4.8 مليون شخص في شمال شرق سوريا، نصفهم يعانون بشكل مباشر من نقص المياه. شح الموارد أدّى أيضًا إلى تصاعد النزاعات بين الأهالي، حول مصادر المياه، ما يهدّد السلم الأهلي، ويزيد من حدّة التوترات الاجتماعية.

واضافت حول ما يخص الأزمات التي تشهدها سوريا: “تعيش سوريا كنموذج معادلة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، وقد أفرزت الصراعات الجيوسياسية في هذه المنطقة الهامة، أنماط جديدة من المطامع لأشكال التحكم والسيطرة والتحولات وعسكرة الموارد الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار هذا المشهد المتعدد الوسائط، تدخل إيران وسوريا خصوصًا المنطقة الشمالية، بعد خروجها عن السيطرة السورية، والمشهد يعود إلى ٢٠١٢، بواقع جديد للاعبين على هذا المسرح العربي لاقوى النزاعات، وتطورت آليات التشكيل في المنطقة خاصة التمويلات مجهولة الهوية، وانعكس المشهد على الشعب السوري، وتحوّلت موارده من المياه والنفط إلى نقمة؛ وذلك لأنّ هناك حالة جباية يدفعها الشعب السوري، وقد تمركزت سيطرة تركيا على أربعة محاور حدودية، هي باب الهوى وباب السلامة والراعي وجرابلس، وتم استحداث معبر الحمام في جندريس، وإن كانت تستخدم للمساعدات الإنسانية، وفي نفس الوقت، دعمت تركيا الفصائل وظهرت نوعيات جديدة من الفصائل بأسلحة مختلفة، ممّا أدّى إلى الفصل الجغرافي، وهو ما أثّر بشكل مباشر على الموارد المائية والنفطية لسوريا، وغاب الصوت السوري الوطني في ظل هذا الأغيال في المطامع، وهي عقدة متأصلة في الصراع على المياه بالأصل، والتي ترتبط مباشرة بملف الأمن الغذائي، ولايختلف الأمر بالنسبة لإيران خصوصًا في ملف المياه، بعدما أقامت إيران كثير من السدود لمشروعها النووي، فالجفاف هو أحد عوامل الطمع والحراك على مصادر المياه في سوريا، خاصةً من يحذرون إيران من الإفلاس المائي أو شح المياه. ومسألة الحقوق المائية عليها لغط كبير، فالحوار بالأصل غير موجود، وصوت الرصاص دومًا يعلو على صوت العقل، وتدخل الجغرافيا السياسية مرة أخرى لتلعب دورها، ونجد إيران تنافس تركيا في ملف مصادر المياه السورية، مشروعات نهر العاصي ودجلة والفرات، وما يتم في هضبة الأناضول، وتلعب الجغرافيا أمر فرض الواقع، واللعب على العامل الزمني والتشرزم الجغرافي.

واستكمالا لما سبق نقول مرة أخرى، أنّ السياسة دومًا والصراعات الجيوسياسية وتأثيرها، تفسد الاقتصاد الذي له عدّة وجوه، جعل معها هناك استفاقات استراتيجية، جعلت موارد الشرق الأوسط تحت مجهر الطامعين، ويمكن أن نلخصها في محاور رئيسية ألا وهي:

أولًا- أهمية وخطورة الطاقة كمصدر رئيسي لقوة أي دولة ونفوذها الخارجي.

ثانيًّا- أهمية وخطورة مسألة الاعتماد المباشر والمتبادل في مجال الطاقة، لحتمية الاستقلالية الطاقوية، وهو أمر حتمي لأوروبا مثلًا.

ثالثًا- خطورة ورقة الطاقة على الأمن القومي الشامل لأي دولة.

لقد عمقت الحرب الروسية الأوكرانية، الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة، ولفتت النظر إلى مكمامن ثروات الشرق الأوسط من الاحتياطيات النفطية والغازية، وكذلك ممرات العبور، وهنا نعود مرة أخرى للقول، إنّ الجغرافيا السياسية وقوة الموارد الطاقوية، أصبح أساس اللعبة الدولية، بعسكرة كل موارد الشرق الأوسط، لتصبح بوصلة للأطماع الدولية.